今回はフビライの都「上都(シャンドゥShàngdū)」の名前に引っ掛かったので、いいかげんで、あてにならないかもしれませんが、気が済まないので書いてみます。

普通に考えれば、「上都(シャンドゥShàngdū)」が西洋には「ザナドゥ・Xanadu」と伝わったのでしょう。

ところで、シャントゥ・ザナドゥ・シャントゥ・ザナドゥと何回か交互に繰り返しつぶやいていたところ、どこかで聞いた事があるような気がしました。

「シャナオウ」と似ているじゃないか。

付け焼刃で、義経に関する本をめくっていて、源義経は幼名・牛若丸というのは有名ですが、次いで「遮那王・シャナオウ」だったことを知ったばかりでした。

その感覚がもし正当なものならば「上都(シャンドゥShàngdū)」という表記も本来とは違うのではないか、となります。

「上都(シャンドゥShàngdū)」ではなく、「遮那都・シャナドゥ」だったのではないでしょうか。

シャナとした場合、「Shana」「Xiana」どちらが正しいのかわかりませんが、

Xで始まる表記が正しいのならば「ザナドゥ・Xanadu」は「Xianadu」の「i」が抜けたものと考えられます。

goo辞書で、中国の地名の英語表記を調べたところ

Xi・an ・・n. 西安, シーアン

Xiao Hing・gan Ling ・・小興安嶺 ((中国北東部Amur側に並行する山脈)).

Xi・ning ・・西寧, シーニン ((中国青海省の省都)).

Xin・jiang ・・新疆(しんきょう)ウイグル ((中国北西部の自治区)).

Xi・zang ・・西蔵, シーツァン ((Tibetの中国語名)).

「Xanadu・ザナドゥ」と伝わったのは「Xianadu・シャナドゥ・遮那都」だったのではないでしょうか。

西洋ではいつのまにか「i」が抜けて表記されたために「Xanadu」で「ザナドゥ」と発音されてしまったと考えてみました。

(我々の若い時に最初に聞いたときは「ザナドゥ」ではなく「キサナドゥ」でした。「キサナドゥの伝説」という歌で知ったのですが、ずいぶんと経ってから、友人から『本当は「ザナドゥ」らしい』と聞いてびっくりしたものです。)

ですから、現在「上都・シャンドゥ、シャンヅゥ」と呼ばれているのは、「遮那(王)の都」がもともとの意味だったのではないかと思えるのです。

西洋では「ザナ」だろうが「シャナ」だろうが、間違っていようと正しようがありません。

ところが中国語でも「シャナ」では意味がわからず「上・シャン」の間違いと考えられ、北京の北でもあることから「上都」に変わったのではないでしょうか。(強引かな、しかし、たぶん、きっとそうです)

≪毘盧遮那仏

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

毘盧遮那仏(びるしゃなぶつ)は、大乗仏教における仏の一つ。毘盧遮那とはサンスクリット語の「ヴァイローチャナ」の音訳。

史実の人物としてのゴータマ・シッダッタを超えた宇宙仏(法身仏)。宇宙の真理をすべての人に照らし、悟りに導く仏。毘盧遮那仏については、華厳経に詳しく説かれている。≫

「ヴァイローチャナ」の「チャナ」が日本では「シャナ」になっています。

中国語でどう発音するのか、聞いてみないといけないのですが、たぶん「シャナ」とは発音しないのでは、と想像しています。仮に「シャナ」だったとしても、「遮那」と結び付けられなかったのです。または「遮那都」といっても、「なんのこっちゃ」となるのです。

ということで、「チンギス・ハーン=源義経」ならば「上都」ではなく「遮那都」で、「チンギス・ハーン=源義経」の都と、孫のフビライが日本語で名づけたことになるのです。手前味噌ですが、もしかすると、フビライは本来の意味を隠して「上都」にしたのかもしれません。

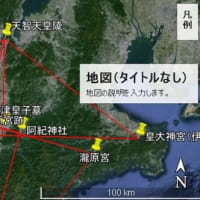

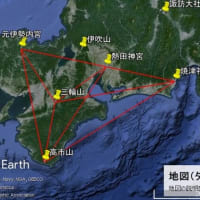

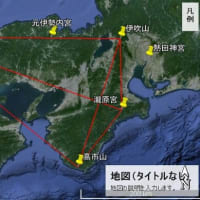

前回の図からは、上都は西安(長安)だけでなく高千穂峰・中尊寺との関連がうかがえるはずです。

ということは「源義経」が大陸に渡り、「チンギス・ハーン」となったとしか考えられないわけです。

とすれば「上都」「ザナドゥ」は「チンギス・ハーンの都」ひいては「源義経の都」で正しいわけです。

また、チンギス・ハーンの墓はどこにあるかわからないそうです。

しかし、「チンギス・ハーン=源義経」ならば、どこにあるかということはともかく、なぜ見つからないのかという答えはおのずから出てきます。

「チンギス・ハーン=源義経」は日本書紀に出てくる「薄葬令」に従ったからです。

≪2006年1月あたりで「大化の薄葬令」について考えました。

中国の皇帝が言い出したもののようですが、百済・日本の場合の方がもっと薄葬だったでしょう。百済・武寧王陵(ムリョンワンヌン)とか日本の阿武山古墳(ただし、百済王・豊璋の墓と考えています)

諏訪大社―阿武山古墳―法隆寺は阿武山古墳で直角となっていました。≫

武寧王陵(ムリョンワンヌン)も阿武山古墳も、墓だとは誰にも気付かれずに、偶然見つかったものです。

チンギス・ハーンの墓も表面的には自然に溶け込んでわからなくなっているのでしょう。

そして、間違いなく、チンギス・ハーンの墓にも、高価なものは一切ないわけです。

また、フビライが上都を造ったために、チンギス・ハーンの墓の位置をある程度推測できそうな気がします。

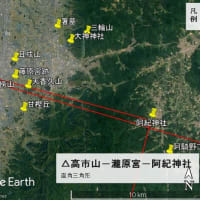

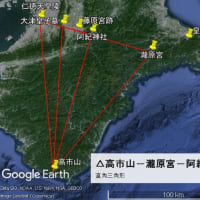

諏訪大社―阿武山古墳―法隆寺の三角形が応用できるかもしれません。

普通に考えれば、「上都(シャンドゥShàngdū)」が西洋には「ザナドゥ・Xanadu」と伝わったのでしょう。

ところで、シャントゥ・ザナドゥ・シャントゥ・ザナドゥと何回か交互に繰り返しつぶやいていたところ、どこかで聞いた事があるような気がしました。

「シャナオウ」と似ているじゃないか。

付け焼刃で、義経に関する本をめくっていて、源義経は幼名・牛若丸というのは有名ですが、次いで「遮那王・シャナオウ」だったことを知ったばかりでした。

その感覚がもし正当なものならば「上都(シャンドゥShàngdū)」という表記も本来とは違うのではないか、となります。

「上都(シャンドゥShàngdū)」ではなく、「遮那都・シャナドゥ」だったのではないでしょうか。

シャナとした場合、「Shana」「Xiana」どちらが正しいのかわかりませんが、

Xで始まる表記が正しいのならば「ザナドゥ・Xanadu」は「Xianadu」の「i」が抜けたものと考えられます。

goo辞書で、中国の地名の英語表記を調べたところ

Xi・an ・・n. 西安, シーアン

Xiao Hing・gan Ling ・・小興安嶺 ((中国北東部Amur側に並行する山脈)).

Xi・ning ・・西寧, シーニン ((中国青海省の省都)).

Xin・jiang ・・新疆(しんきょう)ウイグル ((中国北西部の自治区)).

Xi・zang ・・西蔵, シーツァン ((Tibetの中国語名)).

「Xanadu・ザナドゥ」と伝わったのは「Xianadu・シャナドゥ・遮那都」だったのではないでしょうか。

西洋ではいつのまにか「i」が抜けて表記されたために「Xanadu」で「ザナドゥ」と発音されてしまったと考えてみました。

(我々の若い時に最初に聞いたときは「ザナドゥ」ではなく「キサナドゥ」でした。「キサナドゥの伝説」という歌で知ったのですが、ずいぶんと経ってから、友人から『本当は「ザナドゥ」らしい』と聞いてびっくりしたものです。)

ですから、現在「上都・シャンドゥ、シャンヅゥ」と呼ばれているのは、「遮那(王)の都」がもともとの意味だったのではないかと思えるのです。

西洋では「ザナ」だろうが「シャナ」だろうが、間違っていようと正しようがありません。

ところが中国語でも「シャナ」では意味がわからず「上・シャン」の間違いと考えられ、北京の北でもあることから「上都」に変わったのではないでしょうか。(強引かな、しかし、たぶん、きっとそうです)

≪毘盧遮那仏

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

毘盧遮那仏(びるしゃなぶつ)は、大乗仏教における仏の一つ。毘盧遮那とはサンスクリット語の「ヴァイローチャナ」の音訳。

史実の人物としてのゴータマ・シッダッタを超えた宇宙仏(法身仏)。宇宙の真理をすべての人に照らし、悟りに導く仏。毘盧遮那仏については、華厳経に詳しく説かれている。≫

「ヴァイローチャナ」の「チャナ」が日本では「シャナ」になっています。

中国語でどう発音するのか、聞いてみないといけないのですが、たぶん「シャナ」とは発音しないのでは、と想像しています。仮に「シャナ」だったとしても、「遮那」と結び付けられなかったのです。または「遮那都」といっても、「なんのこっちゃ」となるのです。

ということで、「チンギス・ハーン=源義経」ならば「上都」ではなく「遮那都」で、「チンギス・ハーン=源義経」の都と、孫のフビライが日本語で名づけたことになるのです。手前味噌ですが、もしかすると、フビライは本来の意味を隠して「上都」にしたのかもしれません。

前回の図からは、上都は西安(長安)だけでなく高千穂峰・中尊寺との関連がうかがえるはずです。

ということは「源義経」が大陸に渡り、「チンギス・ハーン」となったとしか考えられないわけです。

とすれば「上都」「ザナドゥ」は「チンギス・ハーンの都」ひいては「源義経の都」で正しいわけです。

また、チンギス・ハーンの墓はどこにあるかわからないそうです。

しかし、「チンギス・ハーン=源義経」ならば、どこにあるかということはともかく、なぜ見つからないのかという答えはおのずから出てきます。

「チンギス・ハーン=源義経」は日本書紀に出てくる「薄葬令」に従ったからです。

≪2006年1月あたりで「大化の薄葬令」について考えました。

中国の皇帝が言い出したもののようですが、百済・日本の場合の方がもっと薄葬だったでしょう。百済・武寧王陵(ムリョンワンヌン)とか日本の阿武山古墳(ただし、百済王・豊璋の墓と考えています)

諏訪大社―阿武山古墳―法隆寺は阿武山古墳で直角となっていました。≫

武寧王陵(ムリョンワンヌン)も阿武山古墳も、墓だとは誰にも気付かれずに、偶然見つかったものです。

チンギス・ハーンの墓も表面的には自然に溶け込んでわからなくなっているのでしょう。

そして、間違いなく、チンギス・ハーンの墓にも、高価なものは一切ないわけです。

また、フビライが上都を造ったために、チンギス・ハーンの墓の位置をある程度推測できそうな気がします。

諏訪大社―阿武山古墳―法隆寺の三角形が応用できるかもしれません。